영주 태백산 부석사

2007. 6. 10.

부석사는 신라 문무왕 (677년) 때의 고승 의상대사가

창건한 절로 우리나라 화엄종의 종찰로 꼽힌다.

화엄종을 이어온 대부분의 고승들이 이곳에서 배출된 것이다.

궁예가 자신의 아버지인 경덕왕의 초상화를 칼로 찔렀다는

일화가 전해지는 역사 속 절이기도 하다.

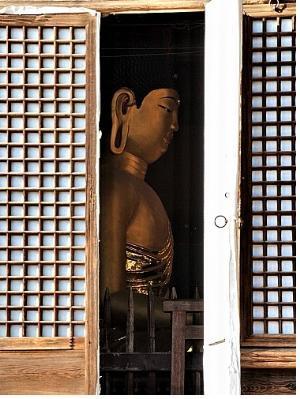

그리고 다른 절에서는 부처가 정면에 배치되어 있는데,

이곳에서는 고려시대의 불상 소조여래좌상이 왼쪽,

즉 서쪽에서 동쪽을 보고 앉아 있다.

이 부처 또한 국보로 지정되어 있다.

경내에는 무량수전(국보 18호) ,조사당(국보 19호)

소조여래좌상(塑造如來坐像:국보 45호) ,조사당 벽화(국보 46호)

무량수전 앞 석등(국보 17호)등의 국보와

3층석탑·

석조여래좌상

·

당간지주

(幢竿支柱) 등의 보물,

그리고 많운 문화재가 보전되어있다

무량수전 앞에 서면 아스라이 보이는 소백산맥의 산과

들이 마치 정원이라도 된듯하다.

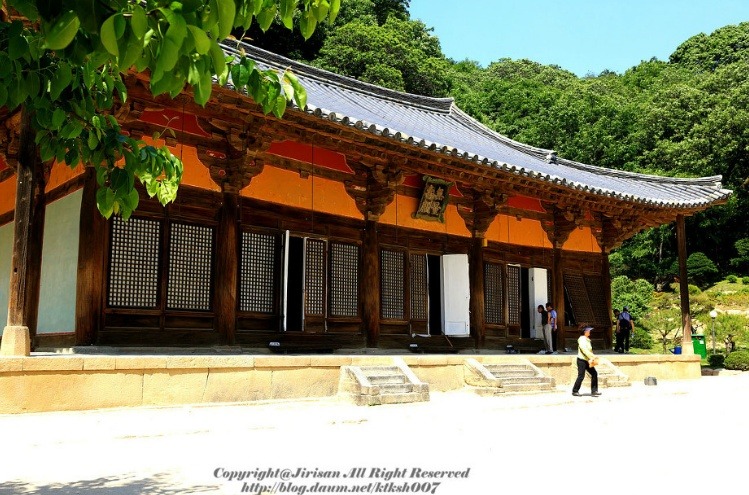

무량수전 (국보 제 18호 ) 고려 현종 7년 (1016) 중창, 고려 우왕 2년 (1376) 중수.

"더하고 뺄 것 하나 없는 완벽함, 문창살 하나, 문지방 하나에도 천년이 살아

숨 쉬는 상쾌한 균형과 절제” 이 말들은 경북 영주에 있는 국보 제18호 부석사

무량수전(고려 13세기)에 대한 예찬입니다. 그런데 그런 찬사를 듣는 까닭 가운데

하나가 바로 배흘림 기둥입니다.

배흘림 기둥이란 가운데 부분을 약간 튀어나오게 한 기둥을 말합니다.

이렇게 가운데를 볼록하게 하면 기둥의 머리 부분이 넓어 보이는 착시현상을 막아주며,

건축물의 무게가 기둥의 중간에 집중되는 것을 고려하여 건축물을 견고하게 하고

안전을 배려한 것입니다. 기둥의 종류에는 배흘림 기둥 외에 위로 올라가면서

지름이 조금씩 좁아지는 ‘민흘림 기둥’, 위아래 지름이 일정한 원통형 기둥이

있지요. 배흘림 기둥과 함께 무량수전은 안허리곡, 안쏠림, 귀솟음과 같은

한국의 뛰어난 건축술을 보여주는 으뜸 건축물입니다.

무량수전 편액 (공민왕의 글씨)

무량수전 中庭의 석등 (국보 제17호)

석등의 조각 수법이나 조형미에 있어서 신라의 전형적인 양식으로

현재 국내에서 가장 우수한 최고의 조각물로 지칭되고 있다.

8각을 기본으로 하여 맨처음에 지복석(地伏石)을

놓은 위해 방형(方形) 기단석(基壇石)을 놓고 그위에 8각 복연석(伏蓮石)에

각마다 연엽(蓮葉)과 귀꽃 연봉을 부각(浮刻)하여 복연을 더욱 돋보이게 한 다음

8각 석주를 세우고 그위에 활짝 핀 양연석을 받친 위에 8각 화사(火舍)석을 얹고

화사석 8면 중 4면에 화창(火窓)을 두고 4면은 보살 공양상을 부각하였다.

각 보살상은 연화대 위에 고요한 자세로 서서 공양구를 든 모습을 표현하고 있다.

화사석 위의 옥개석 역시 8각으로 지붕선을 높이고 지붕 끝 부분이 위로 약간 반전하여

쳐든 듯 지붕의 상륜부에는 노반(露盤)과 보주(寶珠)로 장식을 조화좁게 조성한 신라

석등의 수작으로, 보는 사람들의 격찬을 받는다.

삼층석탑 (보물 제249호)

당간지주 보물 제 255호

浮石寺 祖師堂 (국보 제19호 )

부석사(浮石寺)를 창건한 의상대사(義湘大師; 625~702)의

진영(眞影)을 봉안하고 있는 곳으로

고려 우왕 3년(1377)에 세웠고,

조선 성종 21년(1490)과 성종 24년(1493)에 다시 고쳤다

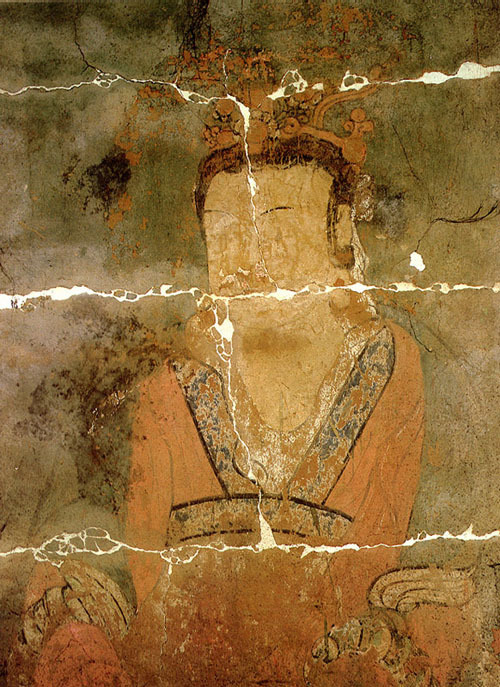

부석사 조사당 벽화

부석사의 창건설화의 한 단면인 부석 / 浮石

▶국보 제45호-부석사 소조아미타여래좌상

미지로 2010.11.10 21:30

-고려초기 불상

무량수전 법당 서편 불단에서 동향을 하고 계신 아미타여래불이다.

소조(塑造)불상으로서 나무를 깎아 본을 뜬 다음 진흙을 붙여 만든 불상으로 우리나라에서 소조불상으로서는 가장 크고 오래된 것이다.

불상의 전체적 인상은 감히 범접할 수 없는 근엄함이 서려있다.

이마의 백호에서는 아미타불의 무량광이 발하고 있고, 지그시 내려 깔은 눈매에서는 한없는 자비심이 가득하다.

서방정토에 좌정하시여 당신이 세운 수많은 서원으로 무수한 중생들을 제도하시는 부처님이시니 그래서 무량수불이다.

좌, 우 협시보살은 어디로 물리치시고 홀로 법당을 지키시니 그 외로움과 고독함이 또한 얼마나 무량 하실까?

수인이 아미타정인이 아니고 석굴암 본존불 같은 항마촉지인 이니 이 또한 중생을 제도하기 위한 무량수불의 이타행이 아니던가.

비록 단청은 퇴색되고 바랬지만 천정에 붙은 금빛 찬란한 천개(天蓋)의 화려하고 아름다운 보궁(寶宮)은 아미타불의 품격을 한층 더 경외(敬畏) 스럽게 하고 있다.

사진 촬영금지 경고문을 무시하고 반쯤열린 무량수전 문 사이로 보이는 아미타불을 살짝 찍는데도 부처님은 그저 말이 없으시다.

| ■ 문화재 설명(*문화재청) ●국보 제45호-무량수전 아미타여래좌상 부석사 무량수전에 모시고 있는 소조불상으로 높이 2.78m이다. 소조불상이란 나무로 골격을 만들고 진흙을 붙여가면서 만드는 것인데, 이 불상은 우리나라 소조불상 가운데 가장 크고 오래된 작품으로 가치가 매우 크다. 얼굴은 풍만한 편이며, 두꺼운 입술과 날카로운 코 등에서 근엄한 인상을 풍기고 있다. 옷은 오른쪽 어깨를 드러내고 왼쪽 어깨에만 걸쳐 입고 있는데, 평행한 옷주름을 촘촘하게 표현하고 있다. 무릎 아래까지 이어지고 있는 이런 형태의 옷주름은 도피안사 철조비로자나불좌상(국보 제63호)에서도 보이는 것으로 이 작품이 고려 초기 불상들과 같은 계열임을 알 수 있다. 손모양은 석가모니불이 흔히 취하는 항마촉지인(降魔觸地印)으로, 무릎 위에 올린 오른손의 손끝이 땅을 향하고 있다. 하지만 불상을 모신 장소가 서방 극락정토를 다스리는 아미타불을 모신 극락전이라는 사실과, 부석사에 있는 원융국사탑비 비문에 아미타불을 만들어 모셨다는 기록이 있는 점으로 보아 이 불상은 아미타불임이 확실하다. 지금의 손모양은 조선시대에 불상의 파손된 부분을 고치면서 바뀐 것으로 보인다. 부처의 몸에서 나오는 빛을 상징하는 광배(光背)는 불상의 뒤편에 나무로 따로 만들어 놓았는데, 가장자리에 불꽃이 타오르는 모양을 표현하였다. 머리광배와 몸광배는 원형으로 표현하고 그 안에는 화려한 꽃무늬를 장식하였으며, 작은 부처를 달았던 흔적이 곳곳에 남아 있다. 온화함이 사라진 근엄한 표정과 평행의 옷주름 등에서 형식화된 모습이 보이지만 고려시대 불상으로서는 상당히 정교한 솜씨를 보여주고 있는 작품이며, 특히 소조불상이란 점에서 중요한 가치를 지닌다. 통일신라시대의 불상양식에서 크게 벗어나지 않은 점으로 보아 고려 초기에 만들어진 것으로 추정된다. ●아미타여래(阿彌陀如來) 대승불교에서 서방정토(西方淨土) 극락세계에 머물면서 법(法)을 설한다는 부처. 아미타란 이름은 산스크리트의 아미타유스(무한한 수명을 가진 것) 또는 아미타브하(무한한 광명을 가진 것)라는 말에서 온 것으로 한문으로 아미타(阿彌陀)라고 음역하였고, 무량수(無量壽)·무량광(無量光) 등이라 의역하였다. 정토삼부경(淨土三部經)에서는, 아미타불은 과거에 법장(法藏)이라는 구도자(보살)였는데, 깨달음을 얻어 중생을 제도하겠다는 원(願)을 세우고 오랫동안 수행한 결과 그 원을 성취하여 지금부터 10겁(劫) 전에 부처가 되어 현재 극락세계에 머물고 있다는 것이다. 이 부처는 자신이 세운 서원(誓願)으로 하여 무수한 중생들을 제도하는데, 그 원을 아미타불이 되기 이전인 법장보살 때에 처음 세운 원이라고 하여 본원(本願)이라고 한다. 모두 48원(願)인데, 이 48원의 하나하나는 한결같이 남을 위하는 자비심에 가득한 이타행(利他行)으로 되어 있어 대승보살도(大乘菩薩道)를 이룩하고 있는 이 부처의 특징을 말해주고 있다. 그 가운데 12번째의 광명무량원(光明無量願)과 13번째의 수명무량원(壽命無量願)은 아미타불의 본질을 잘 드러내 주고 있으며, 18번째의 염불왕생원(念佛往生願)은 “불국토(佛國土)에 태어나려는 자는 지극한 마음으로 내 이름을 염(念)하면 왕생(往生)하게 될 것”이라고 하여, 중생들에게 염불(念佛)을 통한 정토왕생의 길을 제시해 주고 있다. 사찰의 극락전, 극락보전, 무량수전, 아미타전에 봉안되며 우협시보살로 관음보살, 좌협시보살로 대세지보살과 함께 삼존불을 봉안되어있다. 대세지보살 대신 지장보살이 등장하기도 한다. 아미타불의 수인은 아미타정인이나 설법인, 항마촉지인을 주로 취한다. 불국사 금동아미타여래좌상, 부석사 무량수전 소조아미타여래좌상이 유명하다.(*자료출처: 네이버 백과사전) |

'사무치는 아름다움' 와 보니 알겠네

18.12.12 14:33l최종 업데이트 18.12.12 14:33l

편집: 최은경(nuri78)

▲ 영주 부석사@ 영주 부석사는 2018년 6월 유네스코 세계유산으로 지정되었다.ⓒ 변영숙

2018년 6월 30일 바레인 마나마에서 열린 제 342차 세계유산위원회에서 '산사, 한국의 산지승원'이 유네스코 세계유산에 등재되었다.

영주 부석사, 안동 봉정사, 순천 선암사, 해남 대흥사, 공주 마곡사, 보은 법주사, 양산 통도사 등 모두 7개 사찰이 이름을 올렸다. 한국의 산지승원이 인류의 보편적 가치로 인정받았다는 점에서 뜻깊은 일이 아닐 수 없다.

아름다운 절, 부석사

2009년 부석사 박물관 개관을 기념하여 한 권의 책이 발간되었다. <아름다운 절, 부석사>이다. 사계절 부석사의 모습을 담은 사진들과 함께 부석사에 대한 설명을 실은 포토에세이다. '아름다운 절, 부석사' 이보다 더 부석사를 잘 표현할 수 있는 수식어가 있을까.

새하얀 돌배나무 꽃들이 흐드러지게 피어나는 신록의 계절, 부석사는 싱그러움과 생명력으로 진동한다. 노란 은행잎으로 뒤덮인 부석사 들머리길은 설명이 필요없는 '인생 가을길'이다. 앙상한 가지를 드러낸 겨울 부석사는 마치 득도한 노승의 백골처럼 처연하다. 계절마다 사무치토록 아름다운 절이 바로 부석사이다.

11월 말 끝자락, 부석사는 이미 겨울의 문턱을 넘고 있었다. 가로수는 말할 것도 없고, 멀리 보이는 산등성이도 모두 벌거숭이다.

"단풍도 다 떨어졌는데 200원은 깍아주세요."

"너무 늦게 오신 손님이 벌금 200원을 더 내셔야 할 것 같은데요."

관람료 1200원이라는 금액이 생소해서 매표소 직원분에게 농담을 건넸더니 직원분도 농담으로 받아 주신다. 단풍이 다 떨어져 나간 텅빈 들머리길은 철 지난 해변가를 연상시켰다. 쓸쓸한 감이 없지 않았지만 단풍 인파가 물러간 부석사는 이제야 한숨을 돌린 듯한 여유가 느껴졌다.

'태백산 부석사'라는 일주문 현판이 눈에 띈다.

영주 부석사는 당나라 유학길에서 돌아온 의상대사가 문무왕의 명을 받아 676년에 세운 화엄종찰이다. 의상은 화엄정토를 구현할 곳을 찾아 5년간이나 전국의 명산대천을 돌아다닌 끝에 봉황산에 부석사를 지었다. 봉황산은 백두에서 시작한 백두대간의 산줄기인 태백산의 서남쪽 줄기 소백산의 중턱이니, 부석사는 태백산, 소백산, 봉황산에 깃든 절이라 할 수 있다.

▲ 영주 부석사 부석사의 새벽운하ⓒ 변영숙

소설가 김훈은 <자전거 여행>에서 부석사에 대해 이리 썼다.

<송고승전>에 따르면 부석사의 터는 '고구려의 바람과 백제의 먼지가 미치지 못하는 곳이며, 소나 말도 감히 범접할 수 없는 땅'이다. 화엄의 교학이 산하의 웅장함과 만날 수 있었던 그 자리에 부석사는 세워졌다. 부석사는 그 지리 조건과 풍광만으로도 이미 화엄강산이었다.'

▲ 부석사 범종루 @ 회전문에서 바라본 범종루ⓒ 변영숙

중국 화엄종의 제 2조인 지엄스님 문하에서 수학하고 돌아온 의상은 중국의 그것과는 다른 '해동화엄'학을 세웠다. 의상의 화엄학은 중국과 일본에까지 퍼져 나갔고 많은 대중들을 교화시켰다. 신라하대에는 10대 화엄사찰을 비롯한 수많은 화엄사찰이 지어졌고 훌륭한 고승들도 배출되었다.

의상의 공적을 치하하고자 문무왕은 토지와 노비를 하사하려 했으나 의상이 이를 거절했다는 일화가 전해진다.

"법(불법)은 평등하여 높고 낮음을 평등하게 보고, 신분의 귀함과 천함을 없이 하여 한 가지로 합니다. 어찌 제가 토지와 노비를 소유하겠습니까? 저는 법계를 집으로 삼아 발우를 가지고 밭갈이를 하며 익기를 기다립니다." - <송고승전 권4>

불법에만 전념했던 창건주 의상의 정신과 종교적 신념을 엿볼 수 있는 대목이다.

부석사 경내에는 템플스테이나 성물판매소, 카페나 찻집같은 일체의 상업 시설이 없다. 이는 창건주 의상의 청빈한 수도자의 삶을 본받고자 하는 부석사의 남다른 노력일 것이다.

의상대사가 밝힌 화엄의 법등이 1300여 년이 지난 지금까지도 온 세상을 밝게 비추고 있으니 어찌 아름다운 절이라 하지 않겠는가.

문화재의 보고

▲ 영주 부석사@ 부석사의 아름다움은 물흐르듯 자연스럽게 앉힌 절집에서 찾을 수 있다.ⓒ 변영숙

부석사의 아름다움은 자연을 거스르지 않고 물 흐르듯이 앉힌 부석사 건축물에서도 찾을 수 있다. 있는 그대로의 돌로 쌓은 석단, 올라갈수록 조금씩 넓어져서 아래에서 보면 안정감이 느껴지도록 만든 계단들, 범종루와 안양루의 석축을 12도 돌려 앉힌 건축적인 배려와 안목은 수많은 건축가들을 울린다고 한다.

▲ 영주부석사 @ 물 흐르듯 자연을 거스르지 않고 자연의 순리를 따른 부석사 절집.ⓒ 변영숙

부석사는 완만하지 않은 경사진 땅을 고르고 석단을 세워 올려 지은 산지형 가람이다. 일주문에서 무량수전에 이르는 길은 마치 작은 순례길 같다. 천왕문을 통과해 법종루로 향한 계단을 오르면서 세속의 번뇌를 내려놓고 '안양문'에 들어서면 마침내 극락의 세계인 무량수전에 닿게 되는 것이다.

108개의 계단, 9개의 대석단 등 부석사 건축구조가 불법의 9품 만다라사상 등을 구현한 것이라 하니 놀라지 않을 수 없다.

▲ 영주 부석사@ 무량수전 앞마당으로 밀려들어오는 소백산 연봉의 장쾌한 풍광은 그 자체로 화엄강산이다. ⓒ 변영숙

무량수전이 '극락세계'를 상징하기도 하지만, 무량수전과 그 앞마당에서 바라보는 소백산 연봉의 물결은 그 자체로 '극락세계'이다. 국립박물관 관장을 역임한 곡우 최순우 선생은 이 풍광을 '사무치는 아름다움'이라 극찬하였다.

현존하는 고려 시대 목조건물 중 가장 오래된 무량수전과 조사당은 목조건축의 백미로 꼽힌다. 살포시 올라간 지붕, 배흘림 기둥, 문창살 등에서 보여지는 완벽한 조화와 비례, 간결함과 역동성은 아무리 봐도 질리지가 않는다.

▲ 영주 부석사@ 부석사 무량수전과 조사당은 가장 오래된 고려시대건축물로 목조건축의 백미로 꼽힌다. 부석사의 건축적 배려와 안목은 수많은 건축가들을 울릴 정도로 뛰어나다. ⓒ 변영숙

부석사는 무량수전(국보 제 18호), 무량수전 앞 석등(국보 제 17호), 무량수전 내 소조아미타여래좌상(국보 제 45호), 조사당(국보 제 19호), 조사당 벽화(국보 제 46, 보장각) 등 국보 5점, 보물 5점 및 다수의 지방 문화재를 보유한 문화재의 보고이다.

특히 '대방광불화엄경' 각판(보물 제 735호)은 우리나라에서 유일한 거란본 계열의 고려각판이다. 의상 스님의 입적일인 음력 2월 29일 해마다 의상대전을 열어 무량수전 앞에 법계도를 그리고 경판 이운식을 거행하고 있다.

▲ 부석사 무량수전 소조아미타여래좌상@ 무량수전의 주존불인 소조아미타여래가 건물의 측면인 서쪽에서 동쪽을 바라보고 앉아 있다. 이는 아미타여래가 서방 정토에 계시기 때문이다.ⓒ 변영숙

부석에 얽힌 선묘낭자의 사랑 이야기

부석사에는 아름다운 사랑 얘기가 전해온다. 의상이 중국 유학길에 산동반도의 한 신도집에 머물렀는데, 이곳의 선묘라는 여인이 의상을 흠모했다. 선묘는 귀국길에 오른 의상에게 법복을 주고자 하였으나 의상이 탄 배는 이미 떠난 후였다. 선묘는 '용이 되게 해 달라'고 빌면서 바다에 몸을 던졌다. 그녀의 소원대로 용으로 변한 선묘는 의상이 탄 배가 무사히 귀국할 수 있게 돕는다.

▲ 부석사 선묘각@ 의상스님을 흠모한 선묘낭자는 용으로 변하여 의상 스님의 귀국길을 호위하고 부석사를 창건하는데 지대한 공을 세웠다. ⓒ 변영숙

선묘는 의상이 부석사를 세우는 데에도 큰 공을 세운다. 의상이 봉황산에 절터를 찾았으나 이미 그곳에는 다른 종파 500여 명이 절을 짓고 살고 있었다. 그들이 절을 세우는 것을 방해하자 선묘용은 큰바위로 변해 3일 동안 공중에 떠서 그들을 위협하니 모두가 도망가고 절을 세울 수 있었다. '부석'이라는 절 이름도 여기에서 기인한다. 부석은 현재 무량수전 서쪽 뒤편에 놓여 있다.

절이 완공된 후에는 선묘는 부석사를 지키고자 석룡으로 변하여 무량수전 밑에 몸을 묻었다. 일제강점기에 무량수전을 개수할 때 무량수전 앞마당에서 석룡의 잘린 허리 부분이 발견되었으며, 이 석물에서는 자연적으로 생긴 것으로 보이는 용의 비늘 모습까지 확인되었다고 한다.

무량수전 동쪽 뒤편의 '선묘각'에서 아름다운 선묘낭자와 그녀와 얽힌 일화를 접할 수 있다.

▲ 부석사 선비화 @ 의상스님을 모신 조사당 처마밑에 의상스님의 지팡이가 변해 선비화가 피어 있다. ⓒ 변영숙

선묘각을 지나 낙엽 깔린 오솔길을 따라 조사당에 오른다. 의상대사가 수도하던 자리에 그를 기리기 위해 세워진 전각이다. 처마 아래에는 의상스님이 꽂은 지팡이에서 피어났다는 '선비화'가 자라고 있다. 의상스님은 '이 나무의 싱싱하고 시들음을 보고 나의 생사를 알라'고 했다고 한다. 싱싱한 빛을 잃지 않고 있는 선비화를 보니 마치 의상스님을 뵙는 듯 반갑다.

▲ 부석사 범종루와 회전문 @ -ⓒ 변영숙

676년 의상 스님이 부석사를 세운 것은 쉰셋 나이였다. 그후 일흔 여덟의 나이로 입적할 때까지 의상 스님은 한 번도 부석사를 떠난 적이 없다. 1300여년 전 의상 스님이 밝힌 화엄의 법등, 그 법을 따라 오랫동안 많은 사람들이 지키고 아껴온 절이 바로 부석사이다.

"부석사의 무량수전에서 수많은 산줄기와 은하가 깃든 이 깊은 우주를 들여다보고, 우주의 드라마에 참여하고 있는 나 자신을 깨닫는 것이야말로 의상의 '화엄'에 공감하는 완벽한 체험입니다."

부석사 조실 현봉 스님의 말씀을 새기며 어둠이 깔리기 시작한 부석사를 떠나온다.

'포토 > 국내여행' 카테고리의 다른 글

| 철원의 삼부연 폭포.... (0) | 2022.10.23 |

|---|---|

| 강릉 오죽헌 (0) | 2022.10.23 |

| 동해안 추암 해변 촛대바위 (0) | 2022.10.23 |

| 강화 고인돌(유네스코 세계문화유산) (0) | 2022.10.23 |

| [관음성지] (강원) 낙산사(洛山寺) (0) | 2022.10.23 |

댓글