KAIST "암 유발 돌연변이 물질 체계적으로 밝혀"

암 대사물질 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발

KAIST는 생명화학공학과 김현욱 교수와 이상엽 특훈교수가 서울대병원 고영일·윤홍석·정창욱 교수팀과 공동연구로 암 체세포 유전자 돌연변이와 연관된 새로운 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론을 개발했다고 18일 밝혔다.

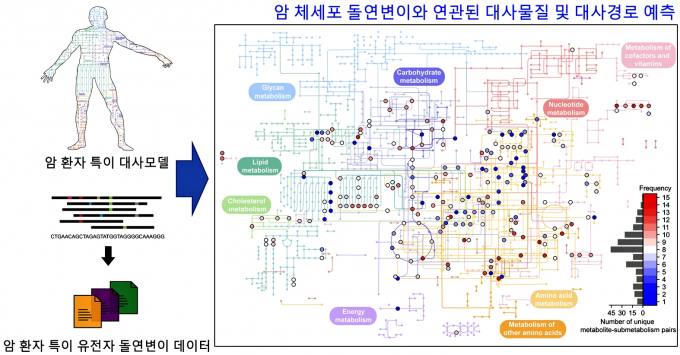

암 체세포 돌연변이와 연관된 대사물질 및 대사경로를 예측하는 컴퓨터 방법론 모식도. KAIST

최근 암 유발 대사물질을 발견됨에 따라 이를 표적으로 하는 신약들이 미국식품의약국(FDA) 승인을 받으며 주목받고 있다.

대표적으로 아이보시데닙으로 만든 급성골수성백혈병 치료제 팁소보, 에나시데닙으로 구성된 약물 아이드하이파가 있다.

암 유발 대사물질은 세포 내 비정상적인 축적을 통해 암을 유발하며, 이런 대사물질은 특정 유전자 돌연변이 영향으로 대사과정 중 비정상적으로 높은 농도로 축적돼 암세포의 성장과 생존을 촉진한다.

지금까지 확인된 주요 암 유발 대사물질로는 2-하이드록시글루타레이트(2-hydroxyglutarate), 숙시네이트(succinate), 푸마레이트(fumarate) 등이 대표적이다.

그러나 암 대사 연구와 새로운 암 유발 대사물질 발굴에는 대사체학 등 방법론이 필요하고, 이를 대규모 환자 샘플에 적용하기 위해서는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

때문에 암 관련 많은 유전자 돌연변이들이 밝혀졌음에도 그에 상응하는 암 유발 대사물질은 극소수만 알려졌다.

공동연구팀은 세포의 대사 정보를 예측할 수 있는 게놈 수준의 대사 모델에 국제 암 연구 컨소시엄에서 공개한 암 환자 전사체 데이터를 통합, 24개 암 종류에 해당하는 암환자 1,043명에 대한 대사 모델을 성공적으로 구축했다.

또 연구팀은 이들 암환자의 특이 대사모델과 동일 환자들의 암 체세포 돌연변이 데이터를 활용해, 4단계 컴퓨터 방법론을 개발했다.

첫 단계에서는 암 환자 특이 대사 모델을 시뮬레이션 해 환자별 모든 대사물질의 활성을 예측하고, 두 번째 단계로 특정 유전자 돌연변이가 앞서 예측된 대사물질의 활성에 유의한 차이를 일으키는 짝을 선별한다.

이어 세 번째 단계로 특정 유전자 돌연변이와 연결된 대사물질을 대상으로 유의하게 연관된 대사경로를 추가 선별하고, 단계는 ‘유전자-대사물질-대사경로’ 조합을 완성해 결과를 도출한다.

이는 다른 암종에 적용될 수 있고, 유전자 돌연변이가 대사경로를 통해 어떻게 변화를 일으키는지 체계적으로 예측할 수 있는 최초의 컴퓨터 방법론이다.

김 교수는 “이번 공동연구 결과는 향후 암 대사 및 암 유발 대사물질 연구에서 중요한 참고 자료로 활용될 것”이라고 말했다.

스트레스→암 확산 비밀 풀렸다…‘끈적한 거미줄’ 세포에 칭칭

곽노필의 미래창

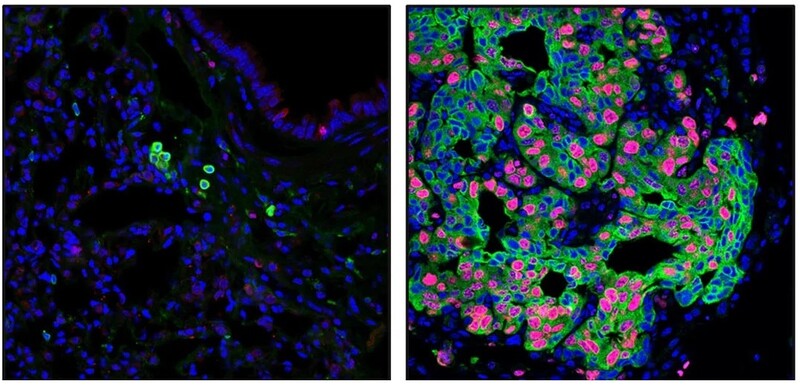

백혈구 세포 중 호중구가 ‘거미줄 망’ 만들어

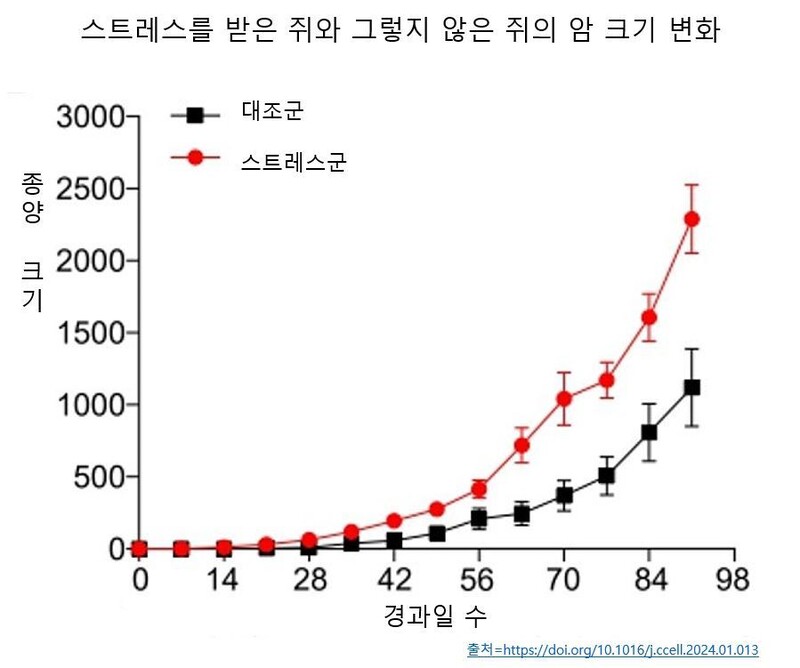

스트레스에 종양 크기 2배, 전이성 병변 4배

백혈구가 암 전이에 유리한 환경 조성

암 크기 2배, 전이 병변 4배 증가 확인

암에 걸릴 준비 마친 것과 같아

*논문 정보

https://doi.org/10.1016/j.ccell.2024.01.013

Chronic stress increases metastasis via neutrophil-mediated changes to the microenvironment.

곽노필 선임기자 nopil@hani.co.kr

'건강상식(1)' 카테고리의 다른 글

| 우리 몸에 ‘혈전’ 생겼다는 무서운 징후 7 (0) | 2024.03.29 |

|---|---|

| “내 항문 어떡해? 너무 많은 직장암”... 최악의 생활 습관은? (0) | 2024.03.28 |

| 3040이 급격히 늙어간다, 이젠 병상서 환갑 맞을 판 (0) | 2024.02.02 |

| [홍역]부산 확진자 나왔다…재채기로도 옮는 코로나 감염력 '10배' 이 병 (0) | 2024.02.02 |

| “내 콩팥 지켜라”... 중년 여성이 특히 조심할 것은? (0) | 2023.12.09 |

댓글